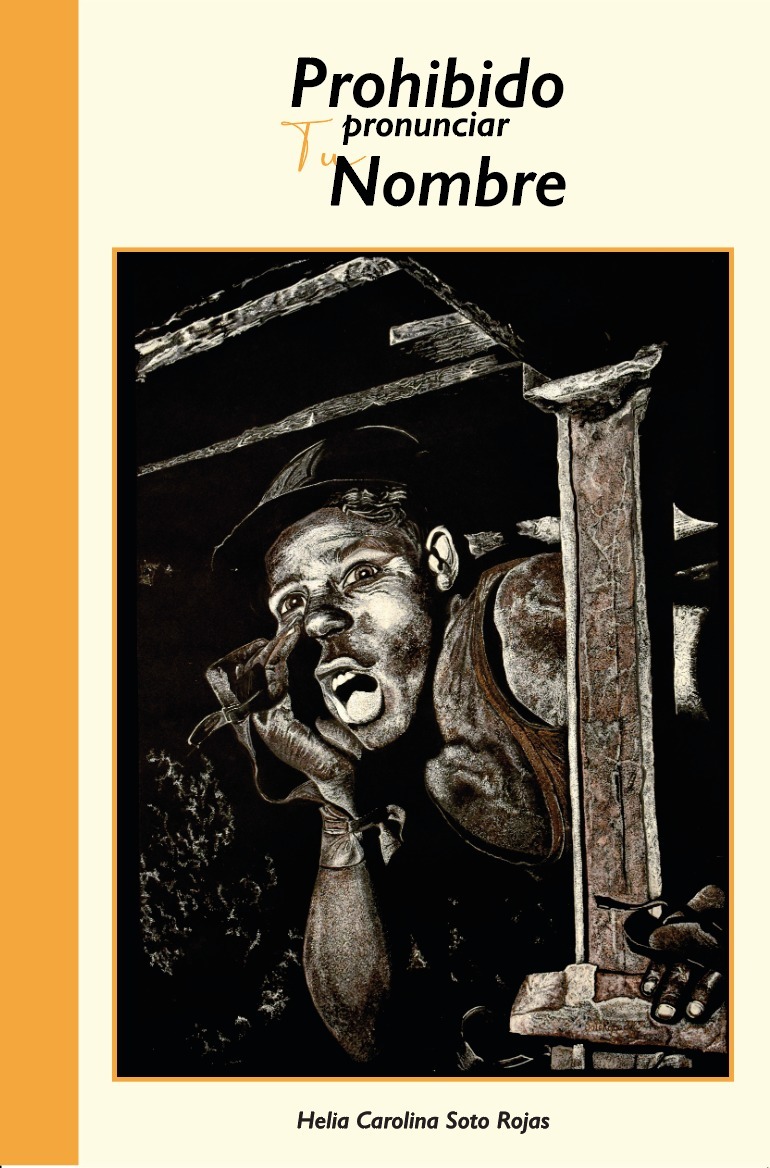

Prohibido pronunciar tu nombre

Editorial:Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Materia:Geografía y viajes

Público objetivo:Profesional / académico

Publicado:2024-11-08

Número de edición:1

Número de páginas:250

Tamaño:13.5x20.6cm.

Encuadernación:Tapa blanda o rústica

Soporte:Impreso

Idioma:Español

Libros relacionados

Las calles de Polanco. - Anaya Sánchez, Federico

Cine, turismo y territorio - Alvarado Sizzo, Ilia; Batista da Costa, Everaldo; Carreras Verdaguer, Carles; Escudero Gómez, Luis Alfonso; Gonzalez Torreros, Lucia; Santana Media, José Luis; Rodríguez Corral, Eliabeth Jazmín; Castiblanco Roldán, Andrés; Guerrero Sierra, Hugo Fernando; Wilches Tinjacá, Jaime Andrés; Chaos Yeras, Mabel Teresa; Falls Valdivieso, Dianelis; Arnaíz Ramos, María

Around The Whole Wild World - Takats, Barna

Secundaria en Forma - Moreno Sanen, Carlos Alejandro

Reseña

Infinito, –era la palabra que inundaba todo su pensamiento–. Con la mirada perdida en el horizonte, donde no encontraba ni principio ni fin, recargaba la cabeza sobre sus brazos, en la vieja baranda de ese barco carguero que se arrastraba lentamente sobre el mar, tan lentamente que parecía detenido, como si el tiempo no existiera. Mientras el aire cargado de humedad salina se restregaba en su cara, su pensamiento volaba, deseando a través de sus recuerdos anclarse a la tierra que acababa de dejar.

En ese momento, Joseph entendió el significado de la palabra nostalgia. Ese sentimiento que le envolvía el alma y el cuerpo, con un extraño vacío doloroso, que le provocaba ansiedad, deseando revivir tiempos y personas del pasado, de las que extrañaba su compañía, su presencia, sus palabras. Algo inexplicable lo atormentaba, sentía tristeza, o quizá simplemente miedo ante el caudal de interrogantes sin resolver.

Tenía tantas dudas, sentía tanta incertidumbre pesar sobre él, llevándolo a sentir una gran opresión en el pecho, que aunado al terrible hueco en el estómago, le hacían recordar los días que procuraba ya no contar, desde la última vez que había comido en forma, antes de abordar “El Palestine”, que lo conduciría a América.

Sumido en sus pensamientos trataba de alentarse, ya no había lugar para vacilaciones. Sin embargo, no eran pocos los momentos en los que dudaba, si la decisión de ir a trabajar a tierras lejanas había sido la correcta. Todos sus conocidos al enterarse de la noticia, habían festejado la idea como si con ello se hubiera sacado el premio mayor de una rifa. Incluso él estaba feliz y emocionado. Pero ahora, al estar solo en ese instante, sentía la fragilidad de su humanidad como la etérea bruma que en ese amanecer rodeaba la embarcación. Quizá –pensaba–, mi existencia es como una diminuta gota de agua, que si hoy desapareciera, nadie notaría su ausencia.

Sobre cubierta, comenzaban a reunirse otros, que tal vez como él, durante largas horas sin conciliar el sueño, preferían ver los amaneceres y rodearse de extraños, para sentirse menos solos. El gran disco de fuego que ha regido el tiempo y destino de la humanidad, empezaba a lanzar sus primeros rayos difuminados como saetas, que al rozar los abundantes bancos de nubes aborregadas en el cielo, de pronto coloreaban sus bordes con un perfil dorado semejando lujosos encajes de seres divinos, que posados sobre el inmenso manto del océano, ofrecían un espectáculo singular. Para Joseph, los amaneceres eran el momento que más disfrutaba del día, en ellos encontraba, o creía encontrar, todo lo que este mundo le negaba.

Quizá fue la densa bruma, o tal vez el frío acurrucado en su cuerpo, lo que transportó a Joseph en una alucinante ensoñación hasta sus días de infancia. La imagen de su abuelo aparecía fuerte, vigorosa, y al mismo tiempo, cálida y apacible. En él se resumía la bendición de protección y seguridad que había tenido en la vida. En cambio, le dolía pensar en su madre, en su frágil figura encorvada a sus 28 años, como si cargara todas las penas del mundo sobre ella, Jane Tyler.